2025年是农历乙巳(yǐ sì)蛇年,在中国传统文化中,蛇是一个充满神秘与象征意义的动物。

在乙巳蛇年的氛围里,街头巷尾的年味儿装饰、人们口中的新春祝福,都让这个蛇年愈发鲜活。

当我们沉浸其中,不妨探寻一番蛇在中国传统文化中那意蕴深远的形象。

据考古发现,从距今8000年前的新石器时代开始,人们就开始用蛇形象来装饰器物。

在古籍著述、神像编制甚至制作生活器具时,时常可见蛇的形象。

比如,《山海经》中记载,开天辟地的盘古、创世始祖伏羲和女娲等均是半人半蛇的形象。

晋代郭璞注释的《山海经·大荒西经》有载:“女娲,古神女而帝者,人面蛇身,一日中七十变”。《山海经》中,还有“共工氏蛇身朱发”之说。

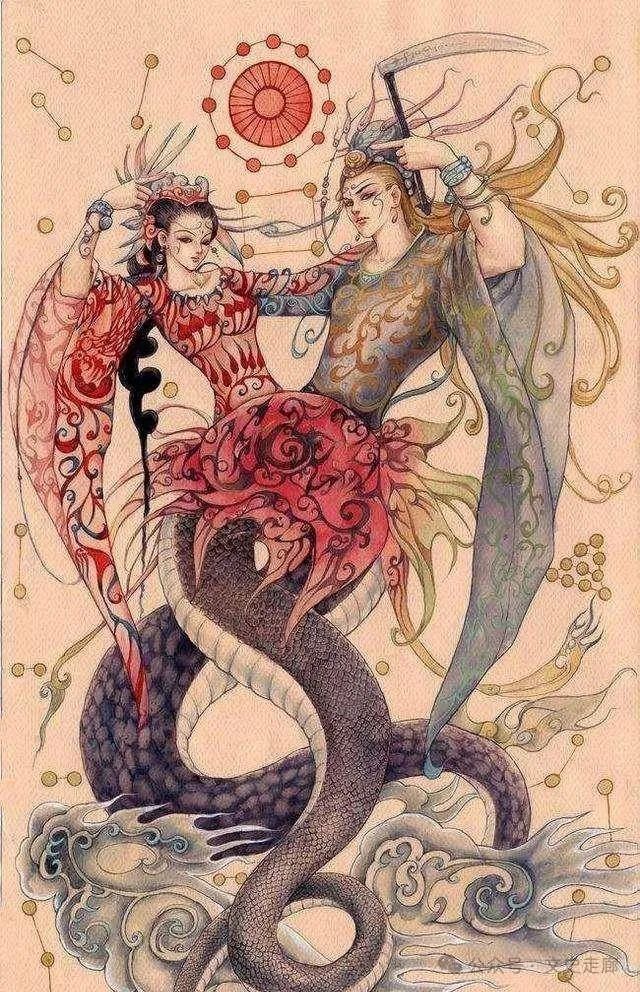

而20世纪60年代,新疆吐鲁番阿斯塔纳古墓群出土的伏羲女娲交尾绢画,正是人首蛇身的模样,象征着中华民族婚姻制度的起源与子孙的绵延。

遥溯上古,蛇可是众多部落尊崇的图腾。诸多创世神话里,蛇都扮演着关键角色。

传说女娲便是人首蛇身,她抟土造人、炼石补天,赋予人类初始的生机与安宁,是华夏民族的始祖神之一。

这般形象,承载着先民对生命起源的敬畏想象,蛇身的蜿蜒仿若生命长河的曲折涌动,寓意着生生不息,那时的蛇,是神圣、母性与创造之力的集大成,以其神秘莫测链接起天地人三界,护佑着懵懂初开的族群。

“图腾”一词来源于印第安语“totem”,意为“它的亲属”“它的标记”。

在人类社会的“童年时代”,由于缺乏对自然现象的科学认知,古人便将某些动物、植物或物品视作自身所属部落的祖先神或保护神,这便是图腾文化的由来。

蛇之所以能成为图腾,与其在生物界的独特优势与特性密切相关。

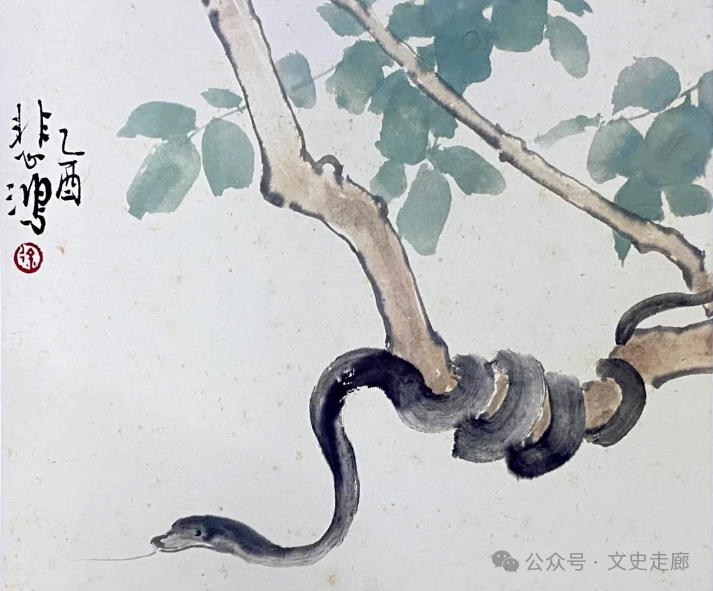

蛇是冬眠动物,能在数月不食的情况下保持勃勃生机。在古人的观念里,蛇还是极具灵性与神力的生命体,蛇的出现往往意味着某些或吉或凶的征兆。

岁月流转,蛇在传统文化脉络中常与祥瑞并肩。蛇的冬眠春醒,恰似四季轮回、生命复苏的节律,古人视之为 “顺天时” 的灵物。

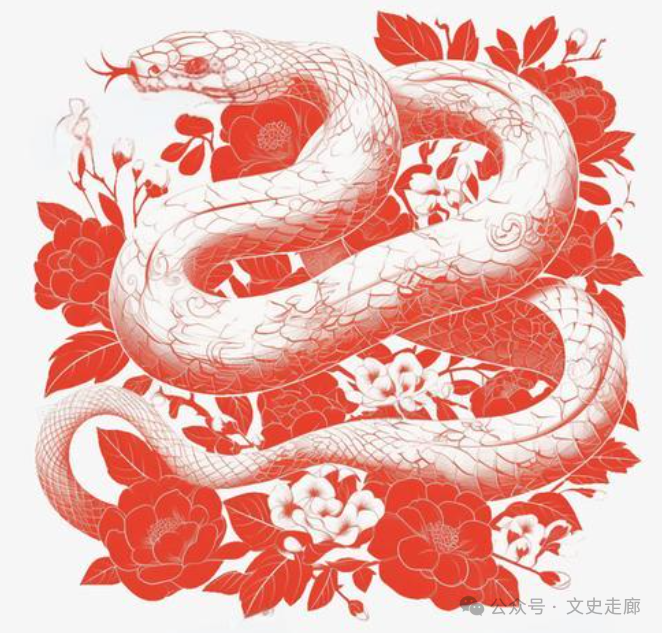

在一些民俗画作、刺绣纹样里,灵蛇绕于牡丹花丛,牡丹国色天香寓富贵,蛇则添灵动生气,二者共谱 “富贵吉祥”;又或与灵芝同框,灵芝祛病延年,搭配蛇的灵异,送上 “福寿安康” 祈愿。

宫廷典制下,蛇形玉佩为高官配饰,以彰身份尊荣,其温润质地、精巧雕工,让蛇的祥瑞光晕流转朝堂,润泽世家,是昌盛国运、美满家景的闪耀徽记。

蛇的捕猎,悄无声息、精准出击,这份机警聪慧烙印在文化骨髓。

成语 “虚与委蛇”,以蛇的蜿蜒游动喻人处事圆滑、灵活周旋,不莽撞直撞,在复杂人际、权谋斡旋场域留转有余;古籍寓言中,常现蛇用巧计觅食避险,启迪世人困境谋变、顺应形势。

它仿若穿梭尘世的隐者智者,不张不扬,却在关键时刻展露卓绝谋略,用无声身教,为逐梦者点亮思维星火,是炎黄子孙内敛睿智处世哲学的鲜活教材。

蛇是中国民间艺术的宠儿,被广泛运用于剪纸、刺绣、面花、年画、雕塑等艺术作品中。在民俗信仰中,与蛇相关的民俗活动,如舞蛇、放蛇灯,均为表达人们对蛇的崇拜和敬畏之情。

蛇年期间,民间还会开展各种祈福活动,祈求健康长寿、家庭和睦、事业顺利。

比如,江西进贤县二塘地区流传的“泼蛇灯”,安徽肥东县包公镇世代赓续的舞“洋蛇灯”的民俗传统,都颇具地方特色。

南平市延平区樟湖镇保留着“与蛇为友”的独特民俗文化——崇蛇节,在这个节日里,人们会以各种形式表演蛇舞和驱邪祈福仪式,以此祈求风调雨顺、五谷丰登、阖家平安。

而在文学创作中,蛇的形象同样丰富多彩。唐宋以降,蛇的形象更加频繁地出现在诗歌、话本、小说中,其最为高光的角色莫过于《白蛇传》中的“白娘子”。

在这个故事中,蛇不再是冷血动物,而是善良、美丽,懂人情、知人性的完美女子。

乙巳蛇年,当我们重拾这些文化珍宝,蛇不再仅仅是生肖纪年的符号,更是华夏民族一路走来的心灵密码、精神拼图。

它串起历史的珠玑,闪耀于民俗、信仰、艺术、哲思各个角落,待我们俯身细品,汲取跨越千年的力量,向着新春、向着未来,昂首奋进。

●

●

●

●

●

蛇年百科