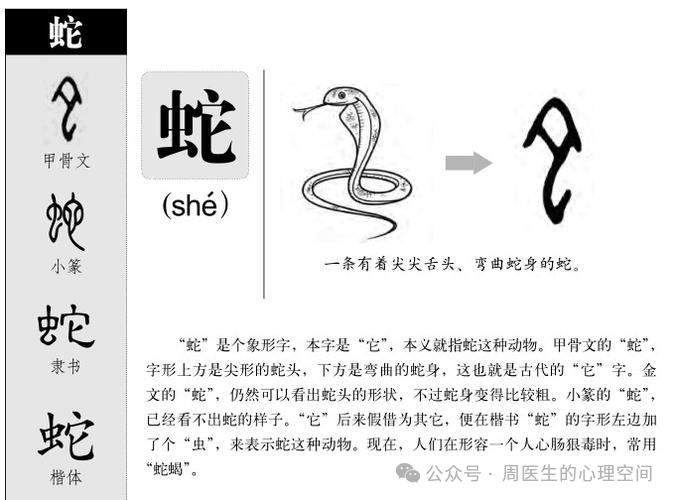

蛇在中国文化中的正面意义

在中国文化的长卷中,蛇这一形象始终蜿蜒穿行于神话、哲学与民俗之间,既是自然的化身,亦是人文精神的隐喻。2025年恰逢蛇年,让我们以传统与现代的双重视角,重新审视这一灵性生物的文化内涵,揭示其背后蕴藏的智慧、祥瑞与生生不息的力量。

一、智慧与机智:静默中的谋略

蛇在十二生肖中位列第六(巳蛇),其“智性”特质自古备受推崇。

- 无声的哲学:古人观察蛇的捕猎方式,惊叹其“动若雷霆,静若深渊”的生存智慧。《周易》以“蛇行无迹”喻示智者行事不留痕迹,强调谋略的隐蔽性与时机的精准性。

- 蜕变的启示:蛇通过蜕皮完成新生,这一过程被道家引申为“破执”的修行境界。王阳明曾言:“人心如蛇蜕,须时时剥落旧染,方见本真。”蛇年的到来,恰是提醒人们摒弃陈规,以革新之姿迎接挑战。

当代社会中,蛇的智慧更被赋予“数据时代的冷静洞察”之喻——在信息洪流中筛选真相,正需如蛇般敏锐与审慎。

二、财富与好运:农耕文明的丰饶密码

蛇与财富的关联,根植于中国数千年的农耕文明。

- 丰穰的使者:南方民间传说中,家蛇被视为“仓神”,其出没预示粮仓充盈。清代《清嘉录》记载:“吴地以见蛇为吉,谓‘蛇盘财聚’。”

- 商道隐喻:晋商文化中,蛇形算盘扣象征“精打细算、财富绵长”;现代金融领域,“蛇形曲线”更成为经济周期分析的经典模型。

在2025年的全球经济变局中,蛇的“蓄势待发”特性,恰可解读为“危机中孕育机遇”的东方智慧。

三、保护者:从神话到现实的跨界守护

蛇的守护者形象,在传统叙事与现代价值中完成跨越时空的共鸣。

- 《白蛇传》的现代重构:白素贞为爱水漫金山的故事,在当代被重新诠释为女性自主意识的觉醒。2023年动画电影《白蛇2:青蛇劫起》中,小青穿越赛博朋克世界的冒险,正是对“守护”主题的科技化演绎。

- 生态卫士的象征:科学研究表明,蛇类作为食物链关键物种,对控制鼠害、维持生态平衡具有不可替代的作用。这与传统文化中“蛇护家园”的信仰形成奇妙呼应。

蛇年的守护,既是文化基因的延续,也是生态文明的觉醒。

四、长寿与康复:传统医道与现代科学的对话

蛇在中医药文化中的地位,正通过现代科技获得全新诠释。

- 本草的当代验证:

- 蛇毒疗法:昆明动物研究所2024年研究发现,眼镜蛇毒中的神经生长因子可促进脑损伤修复,为阿尔茨海默病治疗提供新方向。

- 仿生医学:科学家模仿蛇鳞片结构,研发出具有自愈功能的柔性传感器(《Nature》2024年2月刊)。

- 养生哲学的全球化:瑜伽中的“昆达里尼”(灵蛇能量)概念,与道家“任督二脉”学说异曲同工,成为东西方养生文化交融的桥梁。

蛇年谈健康,既是传统的回归,亦是未来的探索。

蛇与医疗的关联贯穿东西方文明史,形成惊人的文化共鸣。

- 希腊阿斯克勒庇俄斯之杖

医神手杖缠绕的灵蛇,象征治疗所需的“新陈代谢智慧”——蛇毒可致命亦可制药,正如疾病与治愈本是一体两面。WHO标志沿用此符号。

五、生育与重生:生命循环的永恒母题

蛇的生殖力崇拜,在人口结构转型的当下获得新解。

- 文化符号的重构:河南淮阳“泥泥狗”非遗工艺中,蛇身人面像寓意“生生不息”,其造型被融入2024年巴黎奥运会中国主题文创,成为文化输出的载体。

- 生态隐喻:面对全球气候变化,蛇类通过调整繁殖周期适应环境的特性,为人类可持续发展提供启示——如深圳“蛇形画廊”生态建筑,即模仿蛇蜕皮机制设计可循环建材。

蛇年的重生,既是个体的成长,更是文明的迭代。

六、力量与权威:柔性领导的东方范式

蛇的力量美学,为现代管理哲学注入新思维。

- 武术中的蛇形智慧:

- 咏春拳“蛇形手”讲究“以柔克刚”,与西方搏击术形成鲜明对比。

- 2024年杭州亚运会武术比赛新增“灵蛇剑法”表演项目,展现刚柔并济的中国功夫哲学。

- 企业管理的隐喻:华为任正非以“蛇的冬眠”比喻企业危机应对:“积蓄能量时如蛇蛰伏,机遇来时如闪电出击。”

这种“柔中带刚”的领导力模式,正在全球化竞争中展现独特优势。

蛇年启新章

当2025年的晨光洒向大地,蛇的文化基因仍在持续进化。从三星堆青铜神树的衔蛇铜鸟,到量子实验室里的DNA蛇形模型;从《山海经》中人面蛇身的创世神,到元宇宙中游弋的数码蛇灵——这个古老符号始终在传统与现代的碰撞中焕发新生。

蛇年不仅是生肖轮回的节点,更是文明自省的契机。它提醒我们:真正的进步,当如蛇行——既能贴地感知现实的温度,亦能昂首仰望星空的浩瀚。

蛇年百科