在动物王国中,蛇是最受人类敬畏的种类之一。蛇出击捕猎时疾如闪电,颤动的蛇信子灵敏感知周遭,部分种类拥有致命毒液,长时间不进食依然活力不减,定期蜕皮后即生命更新,专挑荒凉废墟、洞穴及地下而居,像幽灵一般神出鬼没。在世界各地的不同文化中,蛇的意义丰富、复杂,甚至彼此对立。这多元蛇文化背后是人类对蛇的复杂情感。

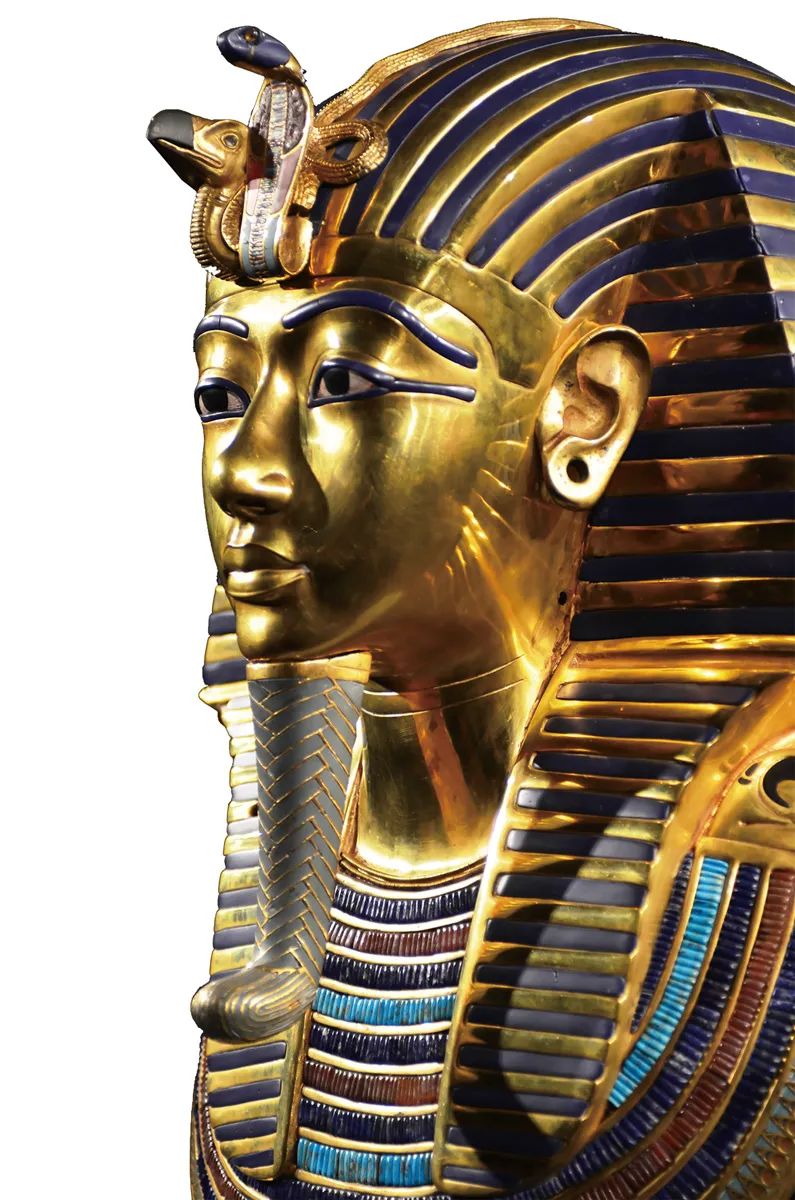

眼镜蛇在古埃及文明中占据重要地位。眼镜蛇经常与太阳圆盘相组合,出现在神明的头冠上,如太阳神拉、守护神瓦吉特、爱与美之神哈索尔、战神塞赫麦特。直立的眼镜蛇象征力量,拉神将之作为礼物赐予他在人间的后代——法老。当一条直立、进攻姿态的眼镜蛇出现在法老额头装饰上时,它被称为乌拉乌斯,既代表瓦吉特女神的护佑,也代表王权的强大。据古埃及文献记载,在一些战争中,法老头戴乌拉乌斯,被赐予力量,摧毁了敌人。

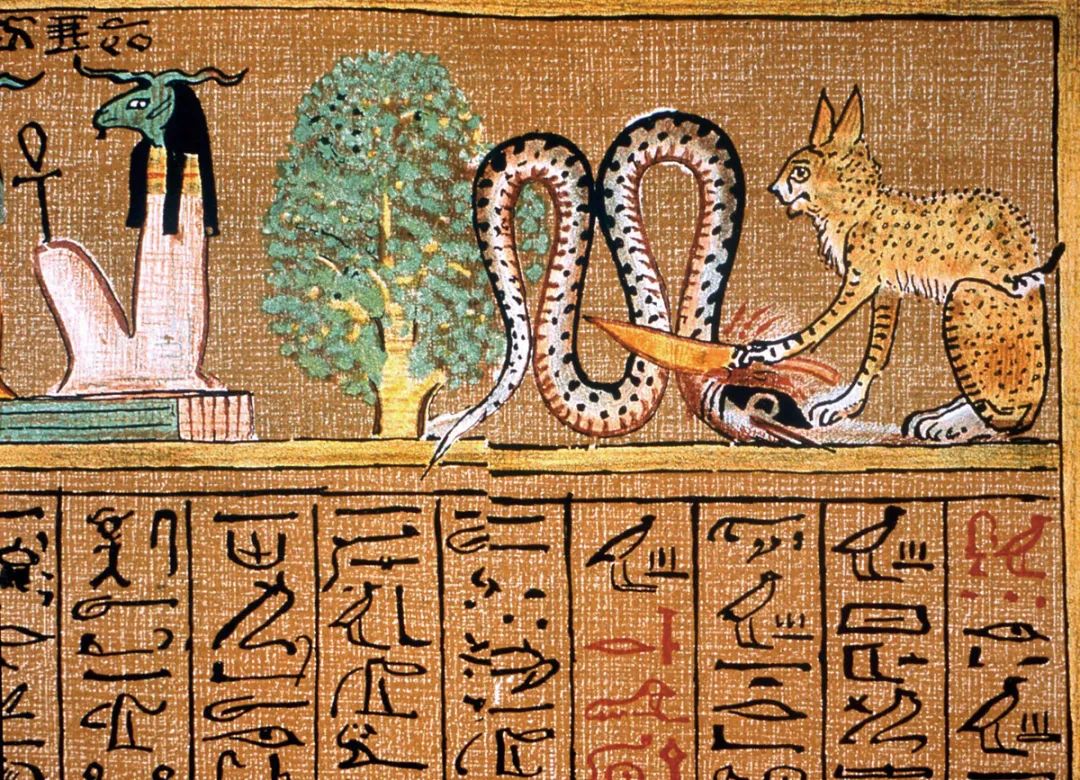

公元前1100年埃及贵族安海墓室中莎草纸《亡灵书》的巴奇摹写本。《亡灵书》是古埃及的一种墓葬文书,放置在棺材和墓室中,其中咒语可帮助死者穿越地下世界、进入来世。画面中,太阳神拉化身为猫斩杀邪恶蛇神阿佩普。

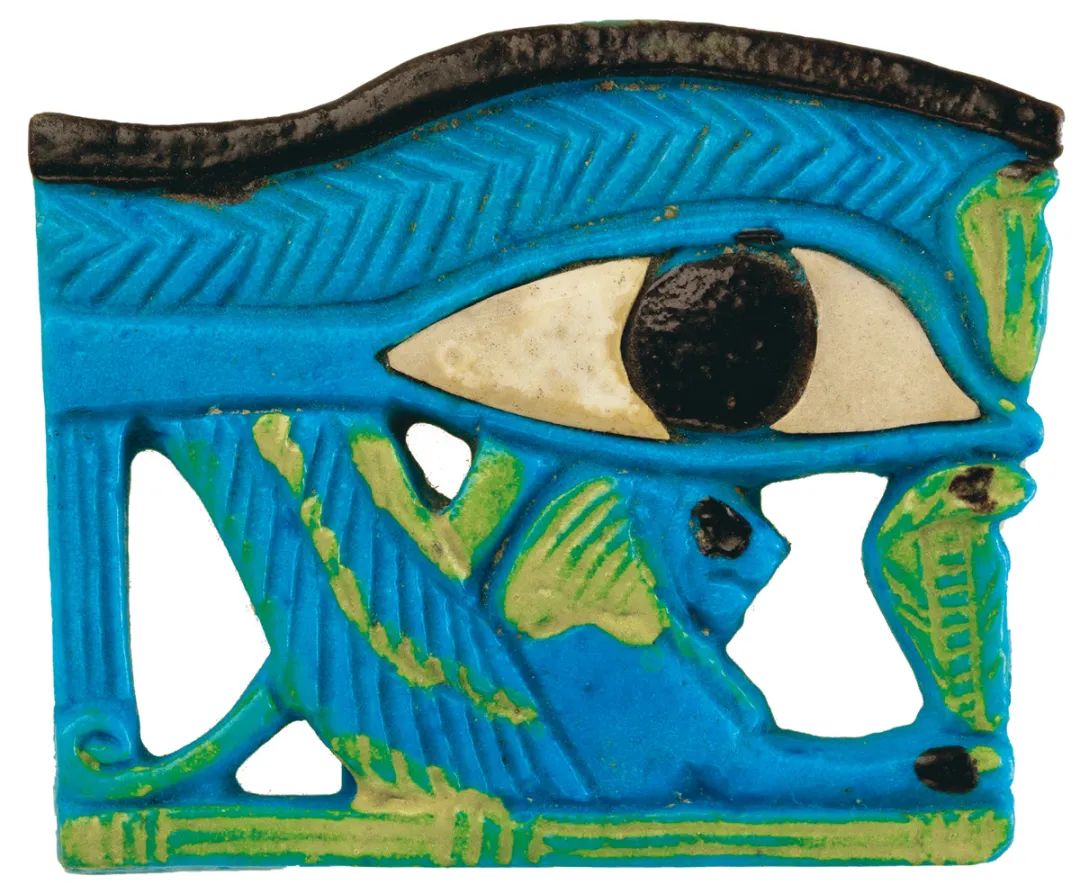

瓦吉特之眼护身符。瓦吉特之眼象征守护、治愈和再生,这枚护身符由瓦吉特之眼、翅膀、两条乌拉乌斯和一只狮子组成。

在埃及历史上,眼镜蛇还与“埃及艳后”克利奥帕特拉七世(Cleopatra VII,公元前69~前30年)相关。部分史料记载,克利奥帕特拉七世故意被毒蛇咬伤自杀。该说法的支持者认为,这一抉择和拉神有关,因为眼镜蛇是拉神的使者,死去之人可因之变得神圣。这一情节也成为后世艺术家的创作主题。

左塞尔金字塔是埃及第3王朝法老左塞尔的陵墓,为埃及第一座金字塔。塔旁墙壁上刻有眼镜蛇雕。

古埃及第18王朝法老图坦卡蒙(公元前1334~前1325年在位)的金色面具前额部分饰有鹰神和眼镜蛇神

除了眼镜蛇,其他蛇的形象也在古埃及艺术中大量出现。根据古埃及传说,地狱中有条名为阿佩普的大蛇(亦有说是龙),是拉神的敌人,代表黑暗势力。每天晚上太阳船穿越冥界时,他都试图阻挠和吞噬拉神。在光明与黑暗的斗争中大蛇被打败,黎明出现,但是第二天晚上他又会复活,黑暗与光明形成无限循环。

此外,早在公元前1600年,古埃及就出现了衔尾蛇符号,即一条蛇(或龙)吞食自己的尾巴,形成圆环。它代表太阳圆盘,象征太阳东升西落,引申为生死循环。衔尾蛇符号还出现在中国、印度、西非、北欧、中美洲等地的神话和考古遗存中。它在炼金术、化学、物理学、心理学研究中也占据重要地位,颇具探讨意义。

古埃及神话与艺术中的蛇形象贯穿宇宙诞生、神明统治、个人崇拜、生命循环,而且包含正负对立因素,在古代蛇文化中占据重要地位。

两河流域的文明遗迹中也有蛇的形象。一件祭酒杯上的双蛇图案,被公认为两河神话中地下之神、植物之神的代表——宁吉什兹达神,他也是苏美尔城邦拉旮什国王古地亚的个人守护神。酒杯外侧布满了浮雕,呈对称布局:一根粗壮的木头在中央,树皮被精细地雕刻;木头两侧交错缠绕两条大蛇,代表宁吉什兹达神,蛇头相向,蛇口微张,蛇头和蛇身上的花纹清晰可见;双蛇两侧两个手持武器的有翼守护神对称站立。有学者认为,宁吉什兹达神的这一双蛇形象是后世双蛇仗的起源。

德国埃宾根城屋顶上,商人、旅行者、骗子之神赫尔墨斯手持双蛇杖雕像。

宁吉什兹达神是一位辅助神,并非主神。在一枚印章上,国王古地亚被他引荐到主神宁吉尔苏面前。这里的宁吉什兹达神为拟人化形象,唯有肩膀上伸出蛇头和蛇尾。

约公元前2120年的宁吉什兹达神祭酒杯

古代西亚的特有印章——滚筒印章上,也有蛇神形象出现。一枚阿卡德时期(公元前2350~前2150年)的闪长岩印章上有位人头蛇身的神,蛇身以Z字形长长延伸,蛇尾向上延伸至神明的上半身。有学者推测,这位蛇神即人首蛇身形象的幽冥之神尼拉。蛇神前后还有形态各异的神,有的腰部长着翅膀,双脚是两条蛇,有的双手是两只蝎子。

古代西亚滚筒印章上有蛇神的形象,可在湿黏土上滚动按压,留下图案。

蛇还出现在两河神话的风之魔王帕祖祖身上。这位魔王外形可怖:他长着狮子的头和前爪,双脚是鹰爪,还有4只翅膀和蝎子尾巴,生殖器有时是立起的蛇头。他最初是善神,掌管自然,后来演化为恶神。他同时是另一个恶魔拉玛什图的劲敌,而恶魔最好恐吓伤害孕妇和新生儿,因此帕祖祖反倒成为这些人的守护神。

世界上最早的史诗《吉尔伽美什史诗》中,也有蛇的身影。苏美尔文明中的乌鲁克城邦之王吉尔伽美什向洪水中幸存的乌塔纳皮什提寻求永生之道。这位被神明赐予永生的幸存者告诉他一个方法:海底有一种叫心跳草的植物,吃了它就能返老还童。吉尔伽美什跳进大海取得仙草,却没有立刻吃下,他想拿回乌鲁克先让一位老者试试。途中,吉尔伽美什看见一个池塘,便放下仙草去盥洗,结果一条蛇闻到了仙草香并将其吞食,转瞬间就蜕去了老皮。吉尔伽美什大哭,他明白了,凡人之身终究无法获得永生。于是回到乌鲁克后,重建庙宇,建立秩序,完成作为君王的使命。在这个史诗故事中,蛇因为偷吃仙草而获得了蜕皮新生的能力。

据部分学者推测,位于今伊拉克的亚述帝国杜尔-舍鲁金宫殿浮雕上的吉尔伽美什左手抓着狮子,右手握着蛇。

两河文明中,蛇的形象多与神性相关,代表着生命力、生殖力和狡黠,这些含义也随着文明传播而影响了其他地区的蛇文化。

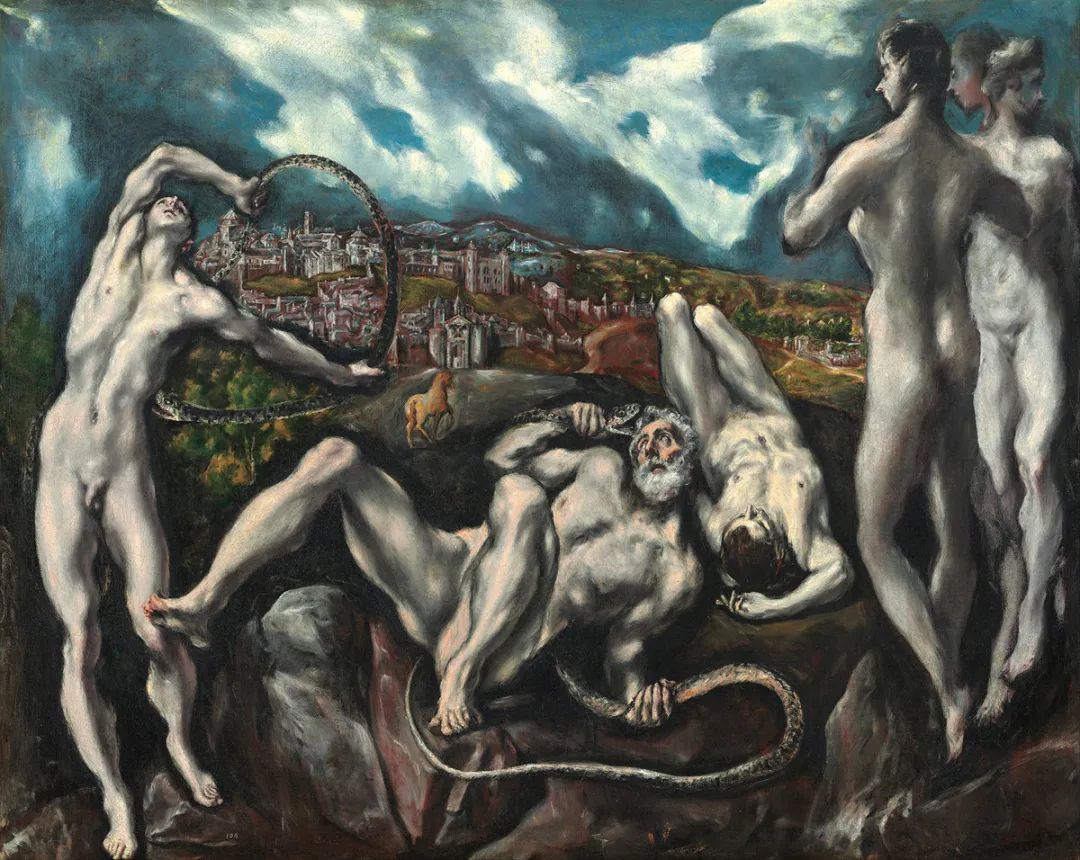

在希腊神话中,蛇亦频繁出现。《伊利亚特》记载,在特洛伊战争中,特洛伊人拉奥孔提醒本城邦人,不要把木马拉入城中,以免中计,应该把它烧掉。这触怒了雅典娜女神,她派出海蛇,勒死了拉奥孔和他的两个儿子。不过也有记述,拉奥孔在阿波罗神像前做了不敬之事,因而遭到了惩罚。

西班牙文艺复兴时期画家埃尔·格列柯1604~1614年间创作的油画《拉奥孔》,蛇将拉奥孔及其儿子勒死,以强烈的情感氛围和扭曲的人物形象,故意脱离了文艺复兴艺术的平衡与和谐。

与蛇有关的另一个希腊神话人物是美杜莎。《变形记》记载,美杜莎原本是雅典娜神庙里的女祭祀,海神波塞冬因她的美貌而着迷。他们在神庙中幽会,触怒了雅典娜。雅典娜将美杜莎变成了满头长着毒蛇的女妖,任何看到她双眼的人都会变成石头。

意大利佛罗伦萨领主广场上的珀尔修斯手持美杜莎头颅青铜雕像局部。美杜莎头上是扭动的蛇,被砍断的脖子上涌出鲜血。雕塑家切利尼于1545~1554年间创作。

另一个美丽女子也因触怒女神而遭受噩运。拉米亚是波塞冬与凡人所生的女儿,美貌出众,被众神之王宙斯发现后,成为他的情妇。天后赫拉知道后非常愤怒,将拉米亚变成了半人半蛇的妖怪,杀害了她的孩子,并对她施以诅咒,每次她想念孩子时就疯狂成魔,残杀孩童。

希腊神话中,蛇是神惩罚人的工具,是愤怒、妒忌、欲望的象征,同时也是治愈和复活的象征。阿斯克勒庇俄斯是希腊神话中的医神,他手持单蛇杖的形象事出有因。一天,他正在野外思考如何救活一个刚刚去世的人时,被草丛中窜出的一条蛇吓到,情急之下用手杖打死了这条蛇。这时,另一条蛇爬出来,它嘴里衔着药草,抹在死蛇的嘴边,那条蛇竟复活了。医神获得启发,使用这种药草救活了许多人。蛇的启发使得单蛇杖成为医神的标志。如今,单蛇杖也成为世界卫生组织等医疗机构的标志。

基督教经典《圣经》中对蛇的记录也很多,“撒旦或魔鬼化身”的描述广为流传。《旧约·创世记》记载:“耶和华神所造的,唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。”蛇引诱夏娃吃了善恶树上的果子,因而遭到神的惩罚:“你既做了这事,就必受诅咒,比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走,终身吃土。”

《旧约·出埃及记》中,耶和华教摩西施展神迹,帮助以色列人离开埃及,其中就包括将手杖变成蛇。

《旧约·民数记》中,以色列百姓因道路难行而抱怨耶和华,耶和华变出火蛇咬他们。百姓知道自己有罪了,对摩西说:“我们怨讟(dú)耶和华和你,有罪了。求你祷告耶和华,叫这些蛇离开我们。”摩西向耶和华祷告后,耶和华说:“你制造一条火蛇,挂在杆子上。凡被咬的,一望这蛇,就必得活。”“摩西便制造一条铜蛇,挂在杆子上。凡被蛇咬的,一望这铜蛇就活了。”由此可见,蛇虽然狡猾,但是在神眼里,蛇也是神显示神威的工具。

约旦尼波山是《圣经》记载摩西逝世之地,意大利雕塑家乔瓦尼·凡托尼在此树立摩西铜蛇十字架雕塑。

只有在《新约》中,蛇的描述才与魔鬼相关。在《新约》最后一章《启示录》中,本章作者约翰记录了他看到的末日审判场景:一位天使从天降下,“捉住那龙,就是古蛇,又叫魔鬼,也叫撒旦,把它捆绑一千年……”

《路加福音》记载,耶稣曾说:“我已经给你们权柄,可以践踏蛇和蝎子,又胜过仇敌一切的能力,断没有什么能害你们。”

不过,蛇的正面描述也是存在的。《马太福音》中,耶稣派十二门徒去布道,对他们说:“我差你们去,如同羊进入狼群。所以你们要灵巧像蛇,驯良像鸽子。”

在《圣经》中,蛇的形象大多是负面的,象征诱惑、罪恶与邪恶,不过有时也代表智慧、治愈和新生。在西方宗教艺术中,蛇常在伊甸园里出现,也被圣母踩在脚下,还作为缠绕在木杆上的铜蛇被人仰望。

中国文化中的蛇,内涵更加丰富。早在东汉时期,中国确定了十二地支与十二种动物的固定搭配,即子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。生肖蛇象征着智慧与神秘。

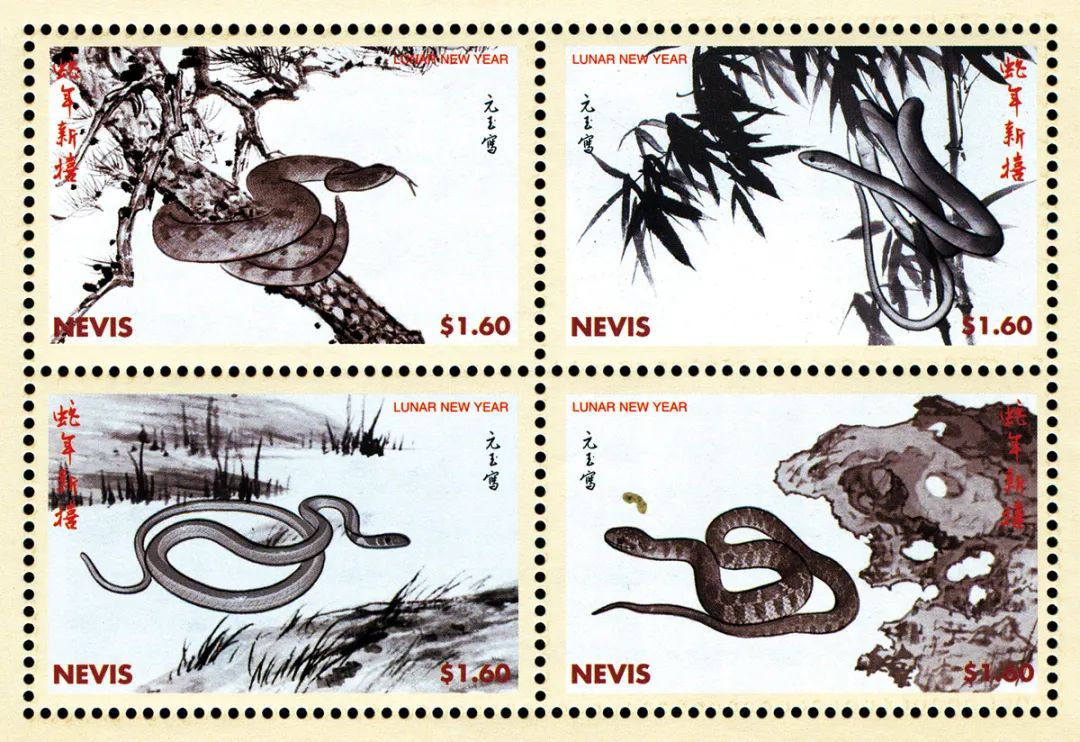

为庆祝中国蛇年,加勒比海岛国圣基茨和尼维斯2001年发行“蛇年新禧”纪念邮票。

在代表四方星宿的4种神兽中,蛇与龟交缠的形象代表北方玄武,与东方青龙、西方白虎、南方朱雀合称“四神”,又称“四灵”,是古代器物上经常出现的吉祥图案。

先秦古籍《山海经》中有很多关于蛇的记载。有人面蛇身的神——烛阴,也称烛龙;有九首人面和蛇身的妖怪——相柳,他是水神共工的臣下,后被大禹所杀,其死后血液流过的地方不能种五谷;还有戴蛇、踩蛇的神——不廷胡余是南海的神仙,他有人的面孔,耳朵上挂着两条青蛇,脚下踩着两条赤蛇。

《山海经》还记载着巴蛇吞象的故事:巴蛇吞下大象,吞食3年后才吐出象骨,君子吃了象骨,就不会心脏痛、肚子痛。这种蛇身上有青黄赤黑4色,也有人说是黑色身体和青色脑袋。

在画像砖、绢画等文物上,人类始祖女娲就是人首蛇身(或龙身),三皇五帝之一的伏羲氏有时也被刻画为人首蛇身。

在古典文学作品中,蛇多变化成妖怪,有的邪恶可怕,有的温柔体贴。蛇妖形象的典范无疑出自白蛇白素贞的故事。从宋代《太平广记》中的害人灵怪,逐渐变成更具人格化、温婉贤淑的美丽女子,白娘子早已经家喻户晓,深入人心。

中国文化中也有将蛇称为“小龙”的说法。一些农村地区,人们在住宅附近看到蛇,这被认为是吉祥、庇佑的象征。在黎、壮、侗、傣、苗、畲(shē)、排湾、鲁凯等少数民族族群中,蛇还成为崇拜对象。

河南洛阳古墓博物馆收藏的汉墓壁画《天界图》中,女娲上身女相,头挽髻,下身蛇尾,弯曲上卷。

在世界其他地区的文明中,蛇也有很强的存在感。印度神话中有蛇神那伽;中美洲文化中有羽蛇神、火蛇神;西非和东非地区存在蟒蛇崇拜;北欧神话中,邪恶大蛇耶梦加得以衔尾蛇的姿态盘绕在人世周围,最后被雷神索尔击杀;日本有受人供奉的蛇神,也有须佐之男斩杀八岐大蛇的神话故事。

人在蛇身上投射了各种各样的情感:或希望借由它的力量彰显自己的权威,或因怕而敬而希冀得到护佑,或将其视为致命诱惑和邪恶的标志……蛇的特性也必定让它在人类文明中续演重要角色。

大英博物馆收藏的15~16世纪墨西哥阿兹特克文明绿松石马赛克双头蛇